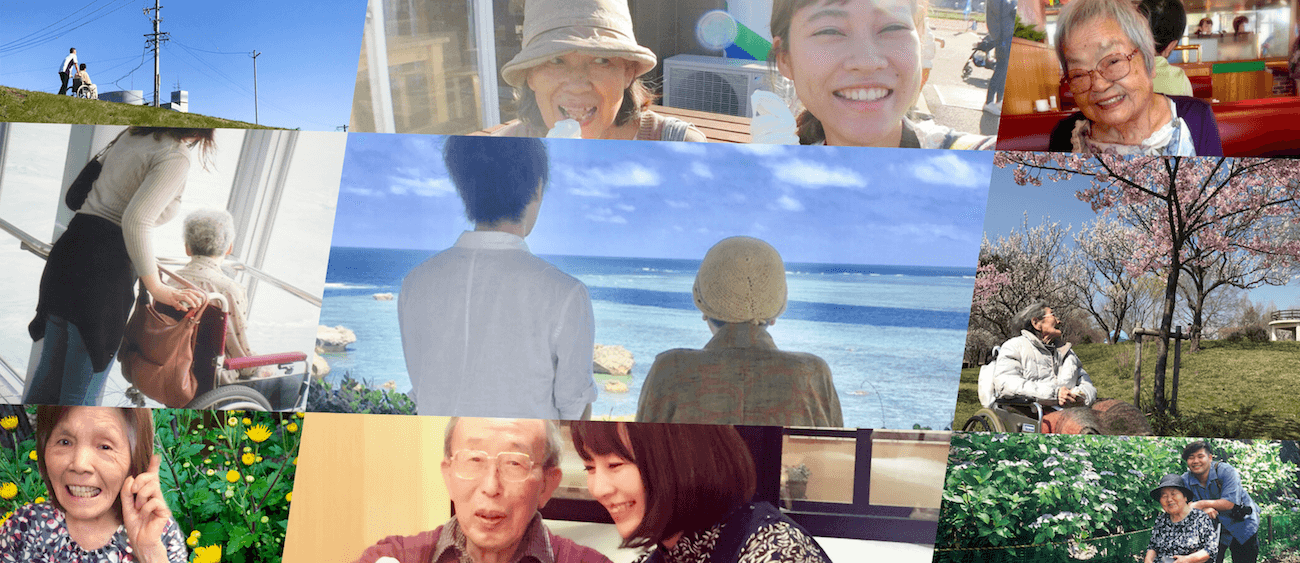

知恩院の10の見どころ。浄土宗の総本山で落ちついた休日を。

京都府 観光公開日 : 2020年12月15日 | [更新日] 2024年04月01日

知恩院は浄土宗の総本山。政治や文化に重要な役割を果たしているお寺として、古来より多くの人が訪れ、利用してきました。

知恩院はそこにいるだけで、落ち着きを取り戻すことができるような気がします。

今回は、そんな知恩院の10の見どころをご紹介します。

静寂の中で自分と向き合える何かを見つけられるかもしれません。

知恩院の見どころ

1.勢至堂(せいしどう)

重要文化財に指定されている複合寺院。

もともとは本堂として使われていたもので、長い歴史を持ち、知恩院で最も古い建物です。

2.大方丈と小方丈

洛中の代表的な書院。

徳川将軍家の公務の場として使われていました。

小方丈は6つの部屋で構成されています。大方丈よりも落ち着いた雰囲気です。

3.千姫の墓

波乱万丈の人生を送ったと言われる千姫が眠る場所です。

このスポットは、勢至堂の裏手に位置しています。

4.瓜生石

知恩院が建立される前から存在していたスポット。

誰も植えた覚えがないのに瓢箪が生えたと言わたり、隕石が落ちてきた場所であるとか、二条城に通じる抜け道の入り口があるなど、様々な言い伝えがあります。

5.白木の棺

知恩院の三門を造った五味金右衛門夫妻は、予算オーバーを補うために自作の木造建築物を棺桶に納めたと言われています。

6.鶯張りの廊下

歩くと鶯のさえずりのような音がする廊下。

敵の侵入を防ぐためと考えられており、廊下の横には模型が置かれているます。

7.忘れ傘

行き当たりばったりの置き方がリアリティを感じさせます。

8.抜け雀

大方丈の菊の間の襖絵では、菊の上に数羽の雀が描かれていますが、あまりにきれいに描かているため生まれてから数羽飛び立っていってしまったと言われるほどの出来栄えでした。

9.大杓子

長さ約2.5メートルの巨大なお杓子。お杓子の意味は「すくう」で、阿弥陀仏の慈悲の象徴として大切にされています。

10.三方正面真向の猫

親子猫は親子愛のシンボル。

どの方向から見てもじっと見つめてくる姿は、親が常に我が子を思っていることを表しています。

【おまけ】期間限定のライトアップ

桜や紅葉の季節だけに開催される夜景鑑賞会では、建物がライトアップされています。

間接照明で薄暗く照らされた建物は、とても神秘的です。

総本山 知恩院(華頂山知恩教院大谷寺)

・住所: 京都府京都市東山区林下町400

・アクセス: 河原町周辺からは徒歩で約15分程度

・拝観時間: 午前9時から午後4時30分(午後4時 受付終了)

・料金: 拝観無料(庭園のみ大人500円、子供250円必要)

・公式サイトURL: https://www.chion-in.or.jp/

総本山 知恩院のバリアフリー観光情報

参拝可能です。車椅子の貸出も行っておりますので、ご来山の際、係員にお申し出ください。

(引用:知恩院)