三十三間堂&周辺おすすめ観光スポット。お寺の歴史や魅力について解説。

京都府 観光公開日 : 2020年08月11日 | [更新日] 2024年07月01日

三十三間堂は、平安時代後白河上皇が御所に造営したことが始まりといわれ、古くから日本人の信仰を集めてきました。

最近では世界中から多くの観光客が訪れるようになりました。

新春の通し矢の行事が開催されることでも有名ですね。ズラリと並ぶ千手観音像の姿が特徴的なこのお寺の歴史や魅力をご紹介したいと思います。

周辺にはたくさんの名所もあり、京都国立博物館も徒歩圏内です。

駅からの交通の便もよいので是非訪れていただきたい場所です。

1.三十三間堂とは?

三十三間堂は、平安時代に後白河天皇が建立したと言われています。

三十三間堂の名前の由来は、本堂に33本の柱があることに由来すると言われています。

正式名称は蓮華院本堂。本尊は千手観音で、「蓮華王院」という名前は千手観音の別名「蓮華王」に由来しています。

創建当時は五重塔を持つ本格的なお寺で、外観は朱色に塗られていました。

しかし、1249年の火災で焼失し、1266年に本堂のみが再建されました。

2.三十三間堂のおすすめポイント

ポイント①会いたい人に似ている観音様を探そう!

三十三間堂で多くの人の目を引くのは、二十八部衆立像の後ろに立つ「千手観音像」。

前後10列の階段状の踏み台に整然と並ぶ千体観音像は圧巻です。千手観音は、頭上に11面、左右に40本の手がある立像です。

これだけ多くの観音像があるのに、一つとして同じ顔をしているものはありません。

1001体の観音像は、人が見上げると同じ角度でそれぞれを拝むことができるように配置されています。

よく見ると、すべてのものが自分の方を向いていることがわかります。

ポイント②どうして千体なの?

40本の手と1本の手のそれぞれには、40×25=1000という25の救いの機能があると言われています。

つまり、「千」の救いの機能を持っていると考えられています。千」という言葉は無限を意味し、千体の観音像からは無限の慈悲が発せられています。

三十三間堂が御鎮座された平安時代末期は「未法の世」と呼ばれていました。

これまで人々を救ってきたはずの仏教が衰退していると囁かれていた時代です。

そんな中、後白河天皇は、千手で無数の願いを叶えて人々を救ったとされる千手観音菩薩を1,000体作成したのです。

ポイント③会いたい人の顔をした千手観音像が必ず見つかる??

一見、金色の豪華な千手観音菩薩像は似ているように見えますが、よく見ると、見たい人の顔をした千手観音菩薩像があることがわかります。

それは…会いたい人の顔に似ているのでしょうか?

会いたい人だけでなく、自分に似ている観音像もあると言われています。

でも、自分に似ている観音像を探すなら、会いたい人に似ている観音像を探す方が夢がありますよね。

数ある像の中からたった一つの像を見つけることができるのは、きっと運命なのでしょう。

ポイント④どうやって1000体の仏像を掃除しているの?

素朴な疑問ですが、1000体の仏像をどうやって掃除しているのか気になりませんか?

事務所の人によると、仏像は毎日掃除しているそうです。

乾いた布で丁寧に掃除をして、木製の仏像の手入れをしてくれます。

手や装飾品など複雑な形をしたものが多いので、特に剥がれにくい色のものはブラシなどで軽く掃除する必要があります。

毎年10~20体は専門家の手によって修理・清掃されています。

ポイント⑤通し矢の舞台

三十三間堂といえば、「通し矢」と呼ばれる弓道大会も有名です。

かつては、本堂の西軒121mをまっすぐ射抜くことができたと言われており、腕力のある者でなければ達成できなかったと言われています。

そのため、射手にとっては名誉なことだったのです。

現在では、新成人が振袖袴姿で射る姿が見られるようになりました。

ただし、飛距離は60mに短縮され、高さ制限もないので、昔の通し矢とは違います。

この通し矢の起源は不明ですが、桃山時代にはすでに存在していたと言われています。

夕方から始まり、昼夜24時間、翌日の同時刻まで続く「大矢数」が人気を博しました。

1606年(慶長11年)には京都の名物行事になり、その人気の高さから、ヒートアップしすぎたことにより次々と死者が出たと言われています。

ポイント⑥新春の風物詩・通し矢に参加するには?

1月15日に近い日曜日に大的(おおまと)全国大会が開催されます。

この大会は大人でも誰でも参加できるわけではなく、また現在のトーナメントは、当時のように厳しいものではありません。

しかし、弓道をやっている新成人女性であれば、一度は経験しておきたい大会です。本堂西側の特設会場で矢を射ることは全国ニュースでも取り上げられています。

ポイント⑦南大門

境内の南側、塩小路通に面しているのが、1600年(慶長5年)に豊臣秀吉が建立した八角門を持つ三間一戸の真瓦葺きの八角門(はっかもん)です。

南門は法光寺大仏殿の建立時に秀吉が建てたと言われています。

かつては南門のほかに西門もありました。しかし、京都国立博物館が建設されていた1895年(明治28年)に、南大門(重要文化財)として東寺に移管されました。

ポイント⑧太閤塀

南大門から西に伸びる築地塀は、高さ5.3m、長さ92mの巨大な建物です。

屋根瓦に桐の柄が使われていることから「太閤塀」と呼ばれています。かつては西にもありましたが、現存するのは南大門の塀だけです。

この太閤塀は豊臣秀吉が寄進したものです。瓦の模様は、豊臣家の家紋である桐をモチーフにしています。

南門と調和した太角壁には桃山文化の影響が表れており、優雅な雰囲気を醸し出しています。

ポイント⑨特別拝観時のみ!三十三間堂本坊「妙法院」

通常、三十三間堂の総本山である妙法院の内部は一般公開されていません。境内には、桃山時代の壮麗な建物や国宝の「庫裏」、重要文化財の「大書院」などがあります。

妙法院は、青蓮院、三千院と並ぶ日本有数の名刹として知られ、「天台山門跡」としても知られています。

その妙法院で最も有名な建物が、お寺の厨子や執務室を兼ねた「庫裏」です。豊臣秀吉が先祖供養の際、この妙法院光来を使用したと言われています。

妙法院

・住所:京都府京都市東山区妙法院前側町447

・アクセス:市バス「東山七条」下車、徒歩3分

・電話番号: 075-561-0467

・公開時期:例年11月頃か春

・料金:境内の一部は無料 特別拝観時のみ 800円

・参考サイトURL: https://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.php?InforKindCode=1&ManageCode=1000224(京都観光ナビ)

ポイント⑩楊枝(やなぎ)のお加持大法要

この日は、平安時代から続くインドからの伝統的な風習である「楊枝のお加持大法要」。

楊枝(ヤナギの木の枝)を持った参拝者の頭に精製水を数滴垂らし、様々な病気を追い払うというものです。特に頭痛に効果があると言われています。

この日の参拝は無料です。

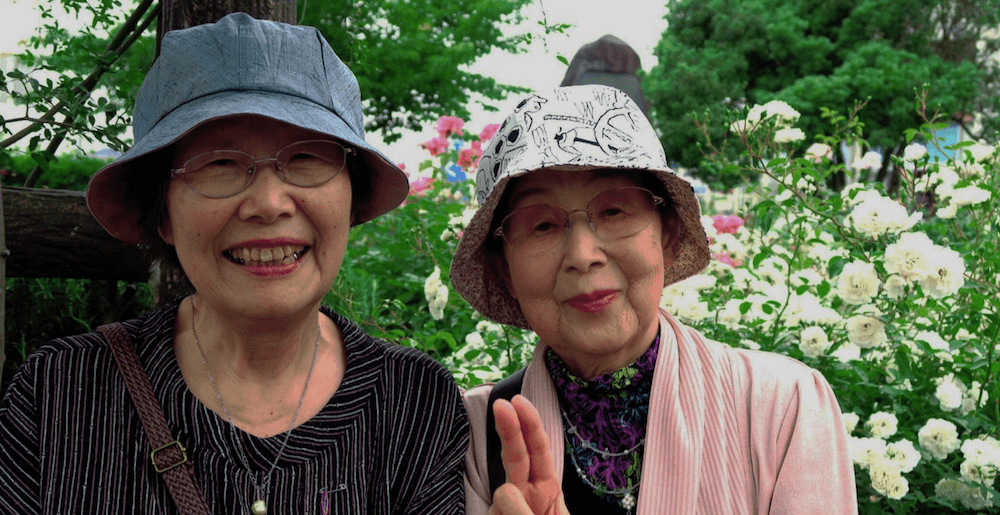

ポイント⑪春桃会

三十三間堂にちなんで3月3日に行われる法会。

献花式や野外での説法会などの慶弔行事のほか、この日は女性のみに桃のお守りが授与されます。

この日は入場無料です。

ポイント⑫独創的なお守り

頭痛に悩む人のための頭痛解消のお守り「頭痛除御守」。

三十三間堂は、頭痛に悩まされていた後白河天皇が、安らかな心の平安を祈願して建立したものです。

天皇の頭痛が緩和されたことから、頭痛除けのお守りとして祀られてきました。

みんなの祈願に! “千手観音 宝弓矢”

三十三間堂といえば通し矢で有名ですが、このお守りは他に類を見ないお守りです。

このお守りは、弓道関係者が弓道の技術向上や大会での皆の安全を祈願するために購入されることが多いそうです。

3.三十三間堂周辺の見どころ

【太閤秀吉を知る!】方広寺

豊臣秀吉ゆかりのお寺です。豊臣家滅亡の原因となった日本三大梵鐘の一つ「国家安康の鐘」で知られるお寺です。

鐘の高さは4.2メートル、重さは80トンで、重要文化財に指定されています。

鐘に刻まれた「君臣豊楽」「国家安康」の文字が、徳川家を冒涜していると考えた家康を怒らせ、これが大坂の陣につながったと言われています。

方広寺

・住所:京都府京都市東山区正面通大和大路東入茶屋町

・アクセス:市バス「東山七条」下車 徒歩5分

・時間: 9:00~16:00

・電話番号: 075-561-1720

・料金:境内無料 本堂拝観200円

・参考サイトURL: http://www.kyoto-kankou.or.jp/info_search/?id=143&r=1435122562.7917(京都府観光ガイド)

方広寺のバリアフリー情報

バリアフリーに関する情報は直接お問い合わせください。

豊国神社

1599年(慶長4年)に創建された豊臣秀吉を祀る神社。京都の人はこの神社のことを「ほうこくさん」と呼んでいます。

国宝の唐門をはじめ、伏見城の遺構といわれる豪華な造りのほか、宝物館には秀吉ゆかりの品々が多数展示されています。

また、18日は秀吉の命日ということもあり、毎月8日のつく日には古布や骨董品、手づくり品、フリーマーケットなどが開かれる「豊国神社おもしろ市」が開催されています。

豊国神社

・住所: 京都市東山区大和大路正面茶屋町530

・アクセス:京阪電車「七条駅」下車、徒歩約8分

・時間: 9:00~16:30

・電話番号: 075-561-3802

・料金: 宝物館 大人300円 大学生・高校生200円 中学生・小学生100円

・参考サイトURL: https://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.php?InforKindCode=1&ManageCode=1000182(京都観光Navi)

豊国神社のバリアフリー情報

バリアフリーに関する情報は直接お問い合わせください。

【アートを楽しむ!】

京都国立博物館

1889年(明治22年)に、東京、京都、奈良に国立博物館を設置することが決まり、1897年(明治30年)に「京都帝国博物館」として開館しました。

美術館の設計は、赤坂離宮なども手がけた建築家の片山東熊が担当しました。

レンガ造りの建物は重要文化財に指定されています。雪舟の「天橋立図」や空海の「金剛般若経開題残巻」など約30点の国宝作品をはじめ、12,000点以上の作品を収蔵しています。

京都国立博物館

・住所: 京都府京都市東山区茶屋町527

・営業時間: 9:30~17:00

・アクセス:阪急電鉄『七条駅』下車、東へ徒歩7分

・定休日: 月曜日(祝日の場合は火曜)、年末年始

・電話番号: 075-525-2473

・料金: 一般520円、大学生260円、高校生以下無料

・公式サイトURL: http://www.kyohaku.go.jp/jp/index.html

京都国立博物館バリアフリー情報

・車イスの無料貸し出しを行っています。

・当館では、座面高可変型2台、自走式、介助式を含め6台の車椅子をご用意しておりますので、お気軽に係員にお声をおかけください。

・多目的トイレが平成知新館各階、南門券売施設内、庭園内にございます。

・オストメイト対応トイレが平成知新館1階、庭園内にございます。

・盲導犬、介助犬、聴導犬を伴ってご入場いただけます。

(引用:京都国立博物館)

智積院(ちさんいん)

国宝や名勝庭園も見逃せない! 安土桃山時代の画家・長谷川等伯は、「楓図」「桜図」などもみじや桜の絵で有名です。

利休のお気に入りの庭園は、中国の盧山をモデルにした池泉庭園で、四季折々に変化する草木の多い庭園です。

特に5月下旬から6月下旬にかけてのツツジの庭園が美しいです。

大書院の席から眺めることができる風光明媚な庭園となっています。

智積院

・住所:京都府京都市東山区東大路七条下ル東瓦町964

・アクセス: 京阪『七条駅』より徒歩約10分

・時間: 9:00~16:00

・休み:12月29日,30日,31日

・電話番号: 075-541-5361

・料金: 境内無料 拝観料(一般 500円 高校生・中学生300円 小学生 200円)

・公式サイトURL: http://www.chisan.or.jp/

蓮華王院 三十三間堂の基本情報

・住所:〒605-0941 京都市東山区三十三間堂廻町657

・開門時間:8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)

年中無休、受付終了は30分前

・拝観料:一般600円、高校中学400円、子供300円

・公式サイトURL http://www.sanjusangendo.jp

三十三間堂のバリアフリー情報

・スロープあり

・多目的(車いす対応)トイレ

・補助犬

・車いすマークのついた駐車場

(引用:京都ユニバーサル観光ナビ)